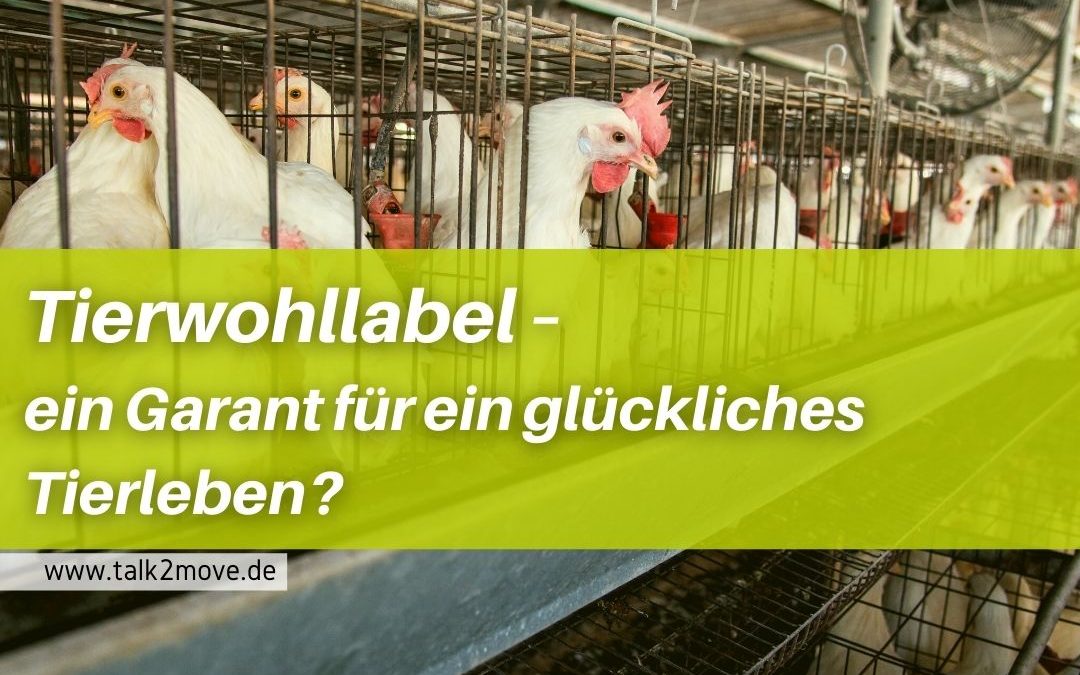

Tierwohllabel – ein Garant für ein glückliches Tierleben?

Analphabetismus weltweit – Die Verbindung zwischen Bildung und Armut

5. Juli 2021

Kaufst du noch oder mietest du schon? Plattformen, bei denen du Kleidung ausleihen kannst

23. August 2021Die Entscheidung zur vegetarischen oder gar veganen Ernährung findet seit einigen Jahren immer größeren Anklang: In Deutschland ist der jährliche Fleischkonsum pro Kopf von 61,1 Kilogramm (2015) auf 57,3 Kilogramm (2020) gesunken. Weltweit betrachtet steigt die Nachfrage nach Fleisch jedoch weiterhin an: 2010 wurden weltweit 293,4 Millionen Kilogramm Fleisch produziert, 2020 wurden etwa 338,1 Millionen Kilogramm erreicht.[1]

Doch unter welchen Bedingungen leben Nutztiere wie Rinder, Schweine, Schafe und Hühner, um die Produktion dieser rauen Mengen an Fleisch in den Betrieben zu ermöglichen?

Beispiel Huhn

Das Huhn ist für den Menschen das wichtigste Nutztier der Welt – rund 80 % aller Nutztiere weltweit sind Hühner. Das Leben von Legehennen ist bereits früh ein trauriges: männliche Küken von Legehennen werden nach dem Schlüpfen aussortiert und geschreddert, weil sie für Legehennen-Betriebe unbrauchbar sind. Ab 2022 ist das Schreddern von männlichen Küken in Deutschland jedoch verboten. Stattdessen soll das Geschlecht der Küken bereits im Ei festgestellt werden. Die männlichen Eier werden dann beispielsweise als Tierfutter verwendet. Teilweise passiert das auch schon heute: Mithilfe eines Lasers wird ein kleines Loch in das Ei gefräst. Dadurch wird Flüssigkeit entnommen, die auf Hormone untersucht wird. Tierschützer:innen kritisieren jedoch diese Methode, da die Hormonuntersuchung erst am neunten Bruttag durchgeführt wird – das Schmerzempfinden von Küken entwickelt sich jedoch bereits ab dem sechsten Tag. Ab 2024 sollen aus diesem Grund nur noch Verfahren zugelassen werden, die das Geschlecht vor dem sechsten Bruttag bestimmen können.[2]

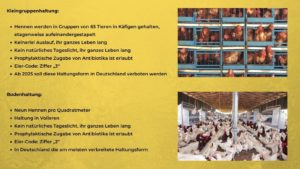

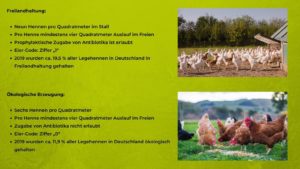

Nach wenigen Wochen kommen ca. 60 % aller Legehennen in Deutschland in Betriebe mit Bodenhaltung – das ist in Deutschland die zweitniedrigste Haltungsform, die für Hühner zulässig ist. Am Zifferncode auf den Hühnereiern ist die Haltungsform für Verbraucher:innen ablesbar. Grundsätzlich gibt es für Hühner folgende vier Haltungsformen[3]:

Abgesehen von der ökologischen Haltung werden in allen Haltungsformen zusätzlich die Schnäbel der Hennen beschnitten, um Verletzungen vom gegenseitigen Picken zu vermeiden. Das Picken anderer Hennen ist eine Verhaltensstörung, die häufig auftritt, wenn Hühner ihr natürliches Pickverhalten nicht genügend ausleben können – beispielsweise weil zu wenig Platz dafür besteht.[4]

Die ökologische Haltung von Hühnern ist in Deutschland zwar die höchste Haltungsform, jedoch ist auch hier nicht gewährleistet, dass die Tiere ein „glückliches“ bzw. artgerechtes Leben führen – „Bio“ ist kein Garant für Tierwohl, auch wenn die Lebensmittelindustrie die Verbraucher:innen das gerne glauben machen möchte.

Beispiel Schwein

Auch bei Schweinen teilt sich die Haltungsform in vier Stufen:

Das Besondere bei der Haltung von Schweinen ist, dass sie zusätzlich zu mehr Platz auch Beschäftigungsmaterialien benötigen, um sich wohl zu fühlen und um einer artgerechten Haltung näherzukommen. Schweine sind sehr neugierige Tiere und sie lieben es Neues zu entdecken, zu schnüffeln und zu zerbeißen. Daher ist ab der Haltungsform 3 vor allem veränderbares und natürliches Beschäftigungsmaterial Pflicht, z.B. ein dickes Seil, das beim Zerbeißen ausfranst oder ein Stück Holz, das ebenfalls seine Struktur verändert.[5]

Beispiel Rind

Bei den Haltungsformen für Rinder bestehen die Unterschiede vor allem in der Ausgestaltung der Ställe sowie darin, wie oft die Tiere sich auf der Weide und an der frischen Luft aufhalten können.

Die meisten Rinder werden in Laufställen gehalten, wo sie sich relativ frei bewegen können. In der niedrigsten Haltungsform besteht der Boden allerdings komplett aus harten Betonspalten und jedes Tier hat nur ca. 1,5 bis 2,2 Quadratmeter Platz. In der höchsten Haltungsform haben die Rinder bis zu 5,5 Quadratmeter Platz im Stall und können sich zu jeder Zeit, das ganze Jahr hindurch, auf der Weide aufhalten. Die Ställe werden außerdem regelmäßig frisch eingestreut. Für Milchkühe gibt es auf besonders gut ausgestatteten Höfen zusätzlich gepolsterte Ruhezonen, in denen sich die Tiere auf Stroh niederlegen können.[6]

Die Haltung und Behandlung von Rindern wurden in den letzten Monaten vor allem durch die erschreckenden Bilder von Tiertransporten stark ins Rampenlicht gerückt. Auch von Deutschland aus werden Rinder über weite Strecken ins Ausland transportiert. Versorgungsstationen auf dem Weg zum Ziel sollen das Tierwohl gewährleisten. Doch diese sind oft in einem mangelhaften Zustand oder gar nicht vorhanden[7]: angegebene GPS-Daten führen teilweise zu verlassenen Höfen oder gar zu zufälligen Gebäuden innerhalb der Stadt und sind somit frei erfunden.

Dass das Tierwohl auf Transportwegen erst in den letzten Jahren große Aufmerksamkeit erhält, ist traurig, wenn man bedenkt, dass täglich weltweit Millionen von Tieren transportiert werden – z. B. von Deutschland bis nach Usbekistan. Die Europäische Union zählt dabei zu den Hauptexporteuren. Die Transporte erfolgen mit LKWs und Schiffen, meist über mehrere Tage und Wochen hinweg. Die Tiere sind während der Fahrt eng eingepfercht, sie können sich kaum bewegen. Es mangelt an Futter und vor allem an Wasser, sodass viele der Tiere dehydrieren und bereits während des Transports verenden. Auf den Fahrzeugen ist so wenig Platz, dass sich die Tiere kaum niederlegen können, sie verletzen sich gegenseitig, zertrampeln sich, stecken sich mit Krankheiten an oder fallen vor Erschöpfung zusammen. Trächtige Tiere werden ebenfalls transportiert und gebären nicht selten inmitten dieser katastrophalen Zustände.[8]

Was tut die Politik für das Tierwohl?

Im Vertrag von Lissabon wurde in einem Zusatzartikel festgehalten, dass alle Mitglieder der EU bei der Betreibung von Landwirtschaft auf das Wohlergehen der Tiere zu achten haben und das Tierwohl gewährleistet sein muss:

„In formulating and implementing the Union’s agriculture, fisheries, transport, internal market, research and technological development and space policies, the Union and the Member States shall, since animals are sentient beings, pay full regard to the welfare requirements of animals, while respecting the legislative or administrative provisions and customs of the EU countries relating in particular to religious rites, cultural traditions and regional heritage.“[9]

Doch selbst in Deutschland scheint man sich größtenteils nicht an diesen Zusatz zu halten.

Das neue Tierwohllabel, das nun auf immer mehr Produkten im Supermarkt zu sehen ist, sorgt dafür, dass dem Wohl der Nutztiere mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird – Verbraucher:innen werden dazu aufgefordert ihre Einkäufe bewusster zu tätigen. Das Tierwohllabel mit Informationen zur Haltung der Tiere hat also durchaus seine positiven Einflüsse. Die Tierrechtsorganisation PETA sieht die neuen Kennzeichnungen allerdings kritisch: Das Tierwohllabel sei eine Täuschung der Verbraucher:innen, denn die Unterschiede zwischen den Haltungsformen seien so marginal, dass das Tier selbst kaum einen Unterschied bemerke. Ob der Stall mit ökologischer Haltung nun 0,05 Quadratmeter (also 5 Quadratmillimeter!) größer ist als der Stall mit Freilandhaltung, würde der Henne keine bessere Lebensqualität gewährleisten. Zudem sind die Begrifflichkeiten generell zu euphemistisch gewählt. „Freilandhaltung“ suggeriert gleich doppeltes Glück für das Huhn, nämlich „Freiheit“ und „Landleben“. Die Bezeichnung „Premium“ für die Haltungskategorie 4, z. B. für Rinder, weckt die Assoziation, das Tier würde sogar mehr bekommen, als es normalerweise in einer natürlichen, artgerechten Umgebung bekommen würde. Auch, dass Betriebe mit der Haltungsform 1 überhaupt eine „Auszeichnung“ erhalten, sei laut PETA eine Irreführung des Konsumenten, da die Stufe 1 aus gesetzlichen Mindestanforderungen besteht – würden diese Betriebe noch weniger für ihre Tiere tun, müssten sie schließen.[10]

Trotz scharfer Kritikpunkte, ist die Einführung des Tierwohllabels ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, denn sie schafft Aufmerksamkeit und führt dazu, dass Verbraucher:innen sich bewusster damit auseinandersetzen, für welche tierischen Produkte sie sich im Supermarkt entscheiden. Der Verzicht auf Fleischprodukte ist in Deutschland zurecht zu einem Ernährungstrend geworden – denn der reduzierte Konsum von Fleisch kommt nicht nur dem Tierwohl zugute, sondern auch dem Umwelt- und Klimaschutz: Weniger Massentierhaltung bedeutet auch weniger Emission von Treibhausgasen sowie weniger Fläche

Quellen:

[1] https://de.statista.com/infografik/21790/pro-kopf-konsum-von-fleischsorten-in-deutschland/ (04.08.21); https://de.statista.com/statistik/daten/studie/28782/umfrage/die-globale-fleischerzeugung-seit-1990/ (04.08.21)

[2] https://www.youtube.com/watch?v=0ulcgwP5ry4 (04.08.21)

[3] https://huhn-direkt.de/eierproduktion/ (04.08.21)

[4] https://www.youtube.com/watch?v=0ulcgwP5ry4 (04.08.21)

[5] Glori goes Tierwohl | Die Haltungsform hinter dem Fleischlabel | Stufe 3 – Außenklima; https://www.youtube.com/watch?v=tAdlzi9GN_A (10.08.21)

[6] https://www.bmel.de/DE/themen/tiere/nutztiere/rinder/rinder_node.html (10.08.21)

[7] iertransporte nach Russland: Veterinäre schlagen Alarm | Abendschau | BR24; https://www.youtube.com/watch?v=Ue_7kx5-3_o (10.08.21)

[8] Die Wahrheit über Tiertransporte – Tierschutzbund Zürich; https://www.youtube.com/watch?v=PntoRwbFm78 (10.08.21)

[9] https://ec.europa.eu/food/animals/animal-welfare_en (10.08.21)

[10] https://www.peta.de/neuigkeiten/tierwohl-label/ (10.08.21)

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen